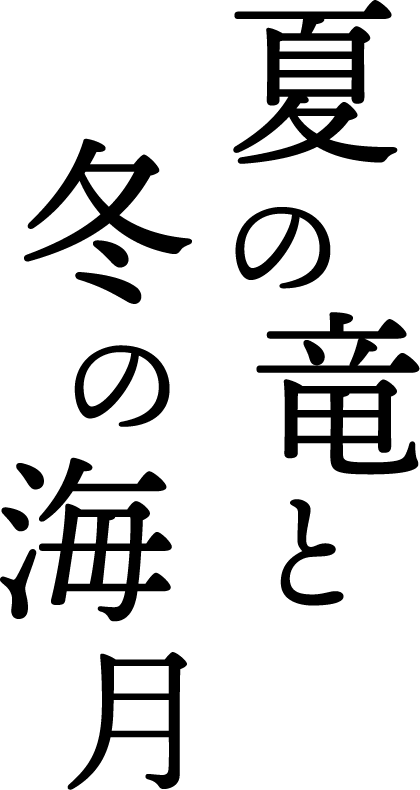

「夏の竜と冬の海月」

1

雨樋から滴る水がぽつぽつと、夕暮れのアスファルトを湿らせる寒い師走の里帰りになった。街並みを懐かしもうと宮津駅から歩いて宿に向かっていた道中、また冷たい雨が降り出した。京都の日本海側にある宮津は豪雪地帯のイメージだが、年を越す迄は滅多に雪は降らない。代わりに、冷たい雨が街を濡らす。一年のうちで最も雨が降るのも十二月だった。私は身を竦めて歩きながら「弁当忘れても傘忘れるな」という言葉を思い出した。この辺りで昔から使われている格言の様な物だ。(小学生の時「行ってきます」と叫んで家を飛び出した直後に祖母に呼び止められ、そう言ってピンク色の傘を渡されたっけ)。傘を持っていない、大人になった私は未だ本降りで無い事を幸いと思い、子供の頃よく祖母と通った市役所の向かいにある玩具店の前を通り過ぎ、街の西側へ急いだ。

仕事等が一段落して、心に少し余裕が生まれて「部屋を片付けよう」と思い立ち、「この際、断捨離せねば」と定期的に勢いづくタイミングが私にはある。そして、そんな時は決まって使っているパソコンの中身まで整理してしまおうとファイルやメールをデリートしまくり、ついでに滅多にログインする事の無い幾つかのフリーメールもチェックする癖がある。私が冬の雨の宮津を歩いている理由は、深夜の断捨離中、正に高校時代に使っていたそれを、半年振りに開けたからだった。大量の迷惑メールに混じって、数日前に届いた摩訶不思議な件名のメールを見つけてしまった。

「十年後の私へ。」

数秒、その文字を凝視した。クリックする事を少し躊躇ったが、私は片手に持っていた缶ビールをテーブルに置き、何故か、やや座り直してそのメールを開けた。

「今日も天橋立は、とても美しい。でも、彼に会えるのは今日で最後。この気持ちをいつか忘れてしまう未来の私へ。このメッセージを読んだら、昔の私に会いに来て下さい。」

読み終わるのに十秒。それから、更に二十秒程経っただろうか。もし、これが本当に十年前の自分が未来の自分へ宛てたというのなら、(せめて社会人になり大都会で揉まれながら生きる大人の私を労う様な内容であって欲しかった)と心で呟いた。しかし、この少し不可解な文面こそが私である証拠だろう。見た目こそ何処にでも居る活発な田舎の女子高生だった筈だが「アンタはお父さんに似てちょっと変わっとるわ」と、よく祖母に言われていたし、小学五年生の時に、お盆が過ぎた天橋立の海にふわふわと浮かんでいた小さな海月を「綺麗」と思い、掬って教室の水槽で飼おうとした時も、周囲からはあまり理解されなかった。まあ、このメールを見る迄はそんな事すら忘れてしまっていたのだが。

もう一度、読み返してみた。差出人が私である確証はあるものの、自分が書いたという記憶はやはり無かった。メッセージは「昔の私に会いに来て下さい。」という言葉で締め括られている。私は残り少ない缶ビールを飲み干した後、テーブルの前に置いてある大きめの姿見の中に居る怪訝そうな自分を見た。その背景には、片付けられて普段より綺麗な部屋が映っていた。ついでに目をやった鏡の中の、時計の針は十時前。つまり、午前二時を少し過ぎた頃だった。(五時間後にはまた起きて支度しなければ)と現実を頭に過らせたが、明日は丁度、仕事納めである。私は立ち上がり、携帯電話を片手に洗面所へ向かった。歯ブラシを右手に持ち、シャカシャカと歯切れ良く動かしながら、左手で携帯電話を弄っていたら千葉の実家の母親からメッセージが届いていた。「明日、会社からそのまま帰って来るの?」一週間程前に、同様に予定を聞かれた時「多分、そのつもりだけどまた決まったら連絡する」と返したままになっていたからだ。ガラガラとうがいをして、タオルを取り出し口元を拭いている鏡の中の自分を、私はまじまじと観察していた。「この気持ちをいつか忘れてしまう未来の私へ」というフレーズを、もう覚えてはいない十年前の私の声色をイメージしながら脳内で再生しようとしたが、上手くはいかない。何故、その部分を音声化したかったのだろう?またも訝しげになった表情を確認した後、私は母へこのように返事をした。

「明日だけど、旅行に行く事にしたから今年は大晦日に帰ります。」

2

十二月二十八日、午後八時。帰省客や観光客で混雑する京都駅の改札を抜けると、私は直ぐに懐かしい笑顔を見つける事が出来た。「荷物、少なくない?二、三日おるんやろ?」と、美里は私の荷物の少なさにやや驚いている様子だった。「問題無いよ、急に思い立ったし、独りだし」。と私は返答し、「早く飲みに行こうよ」と烏丸口の方へ歩みを進めた。美里は現在でも連絡を取り合う数少ない大学時代の友人で、今は京都市内のWEB制作会社で働いている。小柄で色白で、人柄の柔和さが滲み出る笑顔を見るといつも(私とは真逆なタイプだな)と昔から思っていた。

東京で私が勤めている小さな映画配給会社は、仕事納めの日は例年午前中で業務が終了する。その後、希望者は昼間から社長の奢りで近所のスペインバルへ出かけ、大体は終電迄お酒を飲みながら業界の愚痴や来年進めたいプロジェクトの話、随分前に社長が出張先のベトナムでやらかしたエピソード等、お決まりの話題で盛り上がる。参加率は高めで、私もその良い意味で変化の無い空気が居心地良く、毎年参加をしていたのだが。「渚が断るなんて珍しい」「渚、社長が寂しがるぞ」「三ヶ月前に彼氏と別れた傷が未だ癒えていないのか」「まさか新しい彼氏でもできたのか」と、好き勝手に言う同僚たちを爽やかな笑顔で躱し、仕事の出張の様な気分で用意した荷物を持ってそのまま東京駅から新幹線に飛び乗ったのだった。

美里は東京の大学を卒業後、地元の京都に帰って就職した。互いに社会人一年目の夏、それこそ三ヶ月前に別れた大学時代から付き合っていた彼氏と共に祇園祭を見に行こうと京都を旅行した時、大混雑していた祇園界隈で三人でランチをして以来。三、四年振りだろうか。

「『ミニシアター系の映画が好きだから、という理由で就職先を決めたなんて安易だ。業界的にもどんどん厳しい時代になっていくから–––』って言われて、渚かなり機嫌悪くなってたよね(笑)」

「そりゃなるでしょ。賢いか知らないけど、何度も聞いたし。旅先でも言ってこられたらね。」

「もう連絡は取ってへんの?」

「全っ然。」

私達は京都駅地下にある飲食店街の適当なレストランに入り、暫く互いの近況を話し合った。大学時代から彼女の関西弁は標準語に流される事は無く、おっとりとした彼女の喋り方は社会人になった今も変わっていなかった。それに、妙な安心感を覚えた。

「そういえば、この間うちの会社で映画のプロモーションサイトをちょっと手伝ったみたい。私の担当ちゃうかったけど。北海道のアイヌ民族の話やったかなあ。渚なら知ってるかなと思って。」

「もちろん。凄く面白かった。あまり大衆ウケはしない内容かもだけど。昔行われていたアイヌのお祭りを現代に復活させた話だったんだけど、アイヌの人達の動物や自然に対する考え方が、現代に生きる私達とは全く違っていて。映像も神々しくてさ–––。」

美里は、映画という趣味を持つ私が好きな作品の事を語るスイッチが入った時、決まって頬杖をついて嬉しそうに私を眺めている様に思う。そして、どんな内容であれ嫌味の無い適度な相槌を打ち続け、終わり際に必ず「渚はほんまに映画の話をしだしたら止まらへんな」と締め括ってくる。質問した事は無いが、きっと彼女は、私の話に熱を帯び出す瞬間の私の口調や表情を観察する事が楽しみなのではないだろうか。恐らく、映画の内容そのものにはあまり興味が無い。しかしそれはそれで、映画よりも私の人間性を肯定してくれている気がして、いつも悪い気分では無かった。事実、意外と真面目な周囲の彼氏や友人達が大手企業への内定を早々に決め、自分の裁量で早くから映画の配給に携われそうな中小企業を探していた私に「止めた方が良い」と理解出来ないアドバイスをよこす中で、美里だけは「渚らしくて良いやん」と言ってくれていたのだから。

「明日は何時の特急に乗るん?ていうか、あんたが宮津に住んでたなんてほんまに知らんかったわ。」

「十時過ぎの特急だったかな。そういえば言って無かったよね、高一の途中からもうずっと関東だったし、結構それからの人生の方が濃かった気がするから私だって忘れてたぐらい(笑)。もう親戚とかも特にいないし。」

「そっかあ。でもまた何で急に?」

「–––ちょっと変な質問するけど、美里は子供の頃の事ってどれくらい覚えてる?」

「あんまり私も実は覚えて無いタイプかもね(笑)。一乗寺っていう、京都市内の北の方に中学生の頃迄住んでたけど…。何となく、ぼやっと、色んな事を覚えてる気がするなあ。なんで?」

私も同じで。毎年、仕事が片付いたら実家に帰って、お正月が終わる迄家事も手伝わずだらだら過ごしてたんだけど、彼氏もいないしたまには一人旅でもしてみようかなって。」

「へーいいなあ。曖昧な記憶の答え合わせって感じで。忘れてた事とかも思い出せそう!思い違いをしてる事だって、きっとあるもんなあ。」

十年前の自分から届いたメッセージの話を、私は美里にはしなかった。恥ずかしいというより、過去の私が言った「忘れてしまった気持ち」の意味が解ける迄は、他人に言ってはいけない気がしたからだ。加えて、あまりに自分の記憶が曖昧過ぎて、美里が言った「思い違い」はきっとあると思い、宮津時代のエピソードに全く自信を持てなくなってしまっていたからだった。

3

十二月二十九日。私は寝坊をして予定通りの特急に乗る事が出来なかった。昨夜は旧友の変わらぬ声色と表情に気を許し、話題は互いの仕事の話に戻り、店を京都駅近くのバーに変え、終電間際になる迄、取り止めの無い話を続けていた。別れ際「気をつけてなー。良いお年を!」と手を振られ、ホテルのある八条口の方へ踵を返した私はすっかり良い気分になっていた。九時過ぎに目覚めた時はいつもの癖で飛び起きそうになったのだが、(急ぐ旅では無い)と思い直し、猫のように布団の中で丸くなった。そのおかげで、宮津駅に着く頃には只でさえ冬の弱い日差しが一層傾いていた。亀岡辺りから降り出した雨は福知山の駅に着く頃に一旦止んでいたが、靄を纏った大江山の麓に差し掛かった所でまた車窓に水滴がつき始めていた。

十年そこそこで変わる事等無いだろうと思っていた宮津駅の駅舎は、どうやら私の記憶の通りの姿だった。ロータリーに出て暫く、(市役所はこっち。てことは中学校はその先。教会はあっち)と、頭の中にある地図と答え合わせをしてから、予約していた宿へと向かう。旧三上家住宅という国の重要文化財に指定された建物に隣接する一棟貸しの宿を見つけたのは、昨日の午後、新幹線に乗り込んでからだった。玄関にモダンな暖簾が掛かった外観を気に入り、独りでは持て余す広さと知りながら空室カレンダーをチェックすると、偶然にも「予約可」になっていた。旧三上家住宅というのは、江戸時代に宮津で糸問屋や酒造業、廻船業を営んでいた三上家の住宅で、今も美しい漆喰の白壁で覆われた佇まいは当時の繁栄振りを窺わせる。こうした豪商はかつての街を活気づかせ、北海道から大阪迄を繋ぐ貿易船「北前船」が着港する交通の要所として「南の祇園、北の宮津」と呼ばれる程だった。–––というのは、宮津で生まれ育った祖母の受け売りである。

「まだばあちゃんが子供だった頃は、本町らへんなんかものすごい人通りやで。賑やかやったから買いもんするんもえらかったんや。」

足を悪くした祖母は、私が高校一年生の時に私達と一緒に千葉へ引っ越す事になり、二十歳の時に千葉の病院で亡くなった。それからもう、かなりの時間が経ったからか、最近では祖母を思い出す事も少なくなっていたのだが、十年前の自分からメッセージが届いてからは何かと祖母に掛けられた言葉が蘇るようになっていた。祖母はクリスチャンだった様で、毎週日曜日の朝には街の中心部にあるカトリック教会へ出かけていく。「ナギちゃん今日は一緒に行くんか?」と、いつも誘われ、幼い私はその時の気分で「行くー」と言ったり、「今日は行かーん」と言ったりしていた。今思えば、田舎にある教会にしてはとても立派で、正面の大きくて真っ白な扉を開けると薄暗い礼拝堂の壁に飾られたステンドグラスからは日曜の朝日が差し込み、異世界に迷い込んだような感覚と荘厳な空気に酔いしれて、ミサが終わって駄菓子屋に連れられる頃には足元が何だかふわふわして中々真っ直ぐ歩けなかった。それを見て祖母はいつも笑って私の手を繋いだ。

ふわふわとしていたその感覚を思い出そうと、いつの間にか足元に集中して歩いていた大人の私はふと左側に長い漆喰の白壁が続いている事に気がついた。「しまった」と、宿を通り過ぎているのではと思い振り返ると、一棟貸しの宿の主人であろう男性が私に鍵を渡す為に傘を差して待ってくれていた。私は「すみません」と声を掛けた。

「あー、やっぱり。そうかなあと思ったんですが、通り過ぎて行かれたので…。」

「すみません!」と私は照れ臭く謝罪し、宿の中へと入れてもらった。傘も差さずにやってきた私に、主人は洗面所からタオルを取り渡してくれた。私は三度目の「すみません」を言い、宿の説明を受けようと荷物を下ろした。

「ナギコやんな?」

唐突に、十年以上呼ばれる事の無かったあだ名を目の前の男性が発したので、ぎょっとした。が、私はきちんと相手の顔を見て挨拶をしていなかったようで、目が合うとそれが何者なのか、脳の中に積まれた記憶の箪笥の、下の方の引き出しをひっくり返された様に、溢れ出す情報と共に、理解できた。私が引っ越す直前まで付き合っていた彼だ。

「そんなにびっくりせんでも。久しぶりやな。」

もう一度よく見ると、それは紛れもなく彼だ。あまり変わってしまったという印象は無く、高校の制服でなくなった、というくらい。いや、まだ思考の整理が追いついていないだけかもしれない。彼からするとあまり期待した反応では無かったらしく依然として目を見開いている私に向けて取り繕う様にはにかんでいた。

「東京から同姓同名の申し込みがあったらもう、ナギコしかおらんと思ってたから。」

「最初に声を掛けた時に言ってよ。」

「一瞬、やっぱり別人ちゃうかなと思ってしまって。」

「そんなに変わった?」

「いや、顔はそんなに変わらん。只、雰囲気は全然変わったな。しかも独りやろ?」

「そう。昨日で仕事納めだったから。一人旅の旅先に選んでみた。」

何回か会話を重ねると直ぐに、私の頭はこの予想だにしない状況に順応したらしく、昔取っていたコミュニケーションを思い出しながら徐々に言葉がこぼれ出した。それを見て彼も少し安堵した様である。

それから私は、彼からの部屋の説明や、備え付けの家電製品の使い方などを教わりながら宿の中を巡った。どの場所も現代的なデザインにリノベーションされていて、それでいて和室の床の間には掛け軸と花瓶に水仙が飾られていたり、エントランスには竹細工のオブジェがあったり、清潔感のある和モダンな感じだ。住まいにそこまでの拘りを持たない私も、自分の家がこんな風だったらいいなと思えた。

宿主としての仕事を一通り終えた彼は、最後に家の鍵を私に手渡し「明日には帰るんか」と尋ねた。この宿の予約を一泊にしていたからだろう。とはいえ、予約カレンダーは今日しか空いていなかったし、明日以降の予定も特に決めてはいなかった。しかし私は「うん、一応そのつもり」と答えた。特に他意は無い。

「そうか。じゃあ飯に誘うなら今夜しかなさそうやな。」

「明日も仕事?」

「うん、今年は大晦日まで多分仕事や。」

「大変だね。でもこの辺で空いてる店あったっけ?私は後でミップルでお惣菜でも買おうかと思ってたけど。」

「文殊の方に知り合いがやってるイタリアンがあるわ。そこへ行くか?」

「晩御飯は諦めてたから(笑)、それは嬉しいけど仕事はもういいの?」

「事務所へ一旦戻って片付けるから、一時間半後に車で迎えに来る。」

彼はそう言い残し宿を出て行った。リビングに戻り、グレーのコーナーソファの真ん中に座って時計に目をやった。午後六時前だった。外からさーっと、雨足が強まった様な音が聞こえる。テレビが掛かっている正面の壁の下にある間接照明の黄色い光をぼんやり眺めながら、(この街に十年前は住んでいたのか)と思った。顔見知りに出会えたのに、未だに故郷の実感が湧かない。新しくて刺激的な環境で過ごした十年間がそうさせたのかもしれない。或いは、鍵を渡してきた彼の左手の薬指の指輪が、この街を私の記憶している世界とは似て非なる物に、思わせたのかもしれない。

4

純平とは高校一年生の五月から、私が引っ越す夏休みの終わり迄の約四ヶ月、恋人だった。当時通っていた京都府立宮津高校には普通科と建築科があって、彼は建築科の二年生だった。同じ中学校から建築科に進学した友達がいて、その教室へよく遊びに行く途中に廊下ですれ違う様になり、挨拶する様になり、友達を交えて話をする様になった。どんな経緯で付き合ったのかは正直覚えていない。しかし、学校帰りにミップルという宮津で一番大きな商業施設でアイスクリームを食べながら、先輩の彼氏が出来た事を友達三人に報告し、はしゃぎ過ぎてアイスクリームを丸ごと床に溢した記憶がある。有頂天になっていた自分を思い起こせば、多分私から告白したのだろうか。彼は背が高く細身で、髪型のせいなのか顔立ちのせいなのか、どこか都会的というか、洗練された雰囲気があった。隣の舞鶴市から電車で通っていて、通学に一時間近くかかる。部活もしていなかったのに、吹奏楽部だった私の練習をいつも待っていてくれて、一緒に宮津駅まで自転車で向かい、駅のベンチで話し、一時間に一本しか来ない電車を乗り過ごし、辺りが真っ暗になる頃に漸く改札で手を振って別れるという毎日を過ごしていた。彼は高校卒業後に大阪の大学へ進学し、舞鶴の実家の工務店を継ぐ為に社会人になって直ぐ地元へ戻り、父親の仕事を手伝っている事を、文殊地区のイタリアンへ向かう車中で教えてくれた。私が予約した宿は工務店で管理迄を任されているリノベーション物件で、主に彼が内装を設計したらしい。

フロントガラスに散らばる雨粒はワイパーに払われてはまた徐々に増え始め、街頭に照らされ散り散りに光り出す頃にまた拭き取られる。その繰り返しを助手席でぼんやりと眺めながら、彼の車が京都丹後鉄道沿いを走る府道を北へと進んで行く。店に着く十分程の間、特に居心地を気にする事も無く私は彼の話を聞くばかりだった。頭の片隅で違う事を考えながら。

「彼に会えるのは今日で最後。」

という十年前の私が残したフレーズの相手は、純平の事では無いと感じていた。彼に会い、言葉を交わしても、長い間忘れていた好きだった映画のシーンが、次々と記憶の奥底から湧き上がる様な感覚にはならなかったからだ。つまり、十年前の私にとっての「彼」とは純平では無い誰かであり、その見当が全くつかない今の自分に釈然としない思いを抱いていた。無論、純平は初めて出来た彼氏だったし、彼と別れて直ぐ私は関東へ引っ越した。私は記憶という形の無い物への信用を、すっかり失いつつあった。幼い頃に祖母に連れられてよく行った玩具店も、私の手を引いていたのは母や近所に住んでいた叔母なのではないだろうか?私がアイスクリームを溢した時に笑っていた友達は、四人ではなかっただろうか–––?

純平の知り合いが経営するイタリアンの灯りが、天橋立を訪れる観光客も消えた夜の文殊のメインストリートでぽつりと店先の濡れたアスファルトを照らしていた。店内は明る過ぎず、コンクリートの打ち放しの床の中央には丸いレトロな石油ストーブが置かれていて、赤い炎の光が周囲に放たれている。純平が厨房の方へ挨拶をすると、女性のスタッフが私達を一番奥のテーブル席へと案内してくれた。前を歩きながら「ここもうちで設計させてもらった」と彼は説明し、私に店内が見渡せる方の席を勧め、「ありがとう」と私はそれに応えた。私達の他には、多分旅行者であろう老夫婦が少し離れた席に座り、静かに食事をしているのみだった。私は旅行でも出張でも、地方でレストランに入った時は思わず地ビールが置いてないかドリンクメニューを漁ってしまう。直ぐに目当ての物らしい名前を見つけ、指をさし純平に尋ねた。

「…『HOMECOMING』って、クラフトビール?」

「ああ、世屋で作ってるやつやね。」

「へー、そんなのが出来たんだ。地元の人?」

「いや、京都市内から移住してきたベルギー人と日本人の奥さん。結構最近の話やで。」

「ベルギーの人なんだ、本場じゃん。」

『HOMECOMING』という名前も良い。実感のない帰郷ではあるけれど、何だかその気にさせてくれる。純平はその隣に書かれていた『KIKORISANPO』という名前のIPAをオーダーした。

「ナギコが頼んだやつは確か、地元の黒米と伊根の酒蔵の酒粕を使ってるらしい。」

「なにそれ、更に興味が湧いてきた。詳しいね、作り手さんは知り合い?」

「直接は知らん。けど、外からお客さんが来た時によくこの店は連れて来てて、大体みんな『これはどんなビール?』て質問するからな(笑)。店員さんに何回か尋ねてるうちに覚えたわ。」

「見ず知らずの土地に引っ越して来てクラフトビールを作るなんて、映画に出来そう。」

「そうか?最近は上世屋に移住して来る人が多いらしいから、他にも色んな面白い人が住んでるみたいやで。」

「そうなんだ。明日行ってみようかなあ。」

上世屋地区は、宮津市の北部の山間にある集落で、茅葺屋根の古民家が点在する棚田の風景が美しい場所である。私も幼い頃に何度か行った記憶があるが、標高も高く積雪も多い。多分、今夜あたりの上世屋は雪景色かもしれない。雪の中に佇む、未だ見ぬクラフトビール工房。そこで丁寧にビールを仕込んでいる夫婦の働く姿を勝手に頭の中で映像化して、少し心が躍った。

店員の女性が届けてくれた『HOMECOMING』の瓶のラベルには、広げたマストが風で膨らんで、水面に浮かんでいるヨットのイラストが描かれていた。それを見て私は純平と過ごした四ヶ月の記憶の欠片を見つけた。夏休み、私が引っ越す一週間前の事である。

5

「ミップル」という宮津湾に面した五階建ての商業施設の東隣には、島崎公園という海を臨む綺麗に整備された公園がある。更にそこから東へ少し向かうと、街の中心部を流れる大手川が海に辿り着く迄に架かる最後の橋がある。正式には「湊橋」と言うそうだが、市民からは「ヨット橋」と呼ばれていた。まるで海に浮かぶヨットのように、斜張橋を模したケーブルが張られていたからだ。どうしてその形をしていたのかは当時から知らない。そして、何故その場所に居たのかも覚えていないのだが、淡い紫の浴衣を着た私はヨット橋の上で純平を待っていた。朝雨を降らせた雲は赤岩山の方へ去ったが、未だ遠くでゴロゴロと雷鳴が燻っていた。近所の民家からはリズミカルな木魚の打音が鳴り、海の方の雑木林からは、蝉時雨がけたたましく漏れてくる。暫くの間、海を眺めながら待ちぼうけていると、自転車に乗った彼が逃げ水の向こうから勢いよく現れるのだ–––。

宮津市には、お盆の時期の最後の日曜日に開催される「燈籠流し」というお祭りがある。祖母の話では江戸時代の頃から続いている伝統行事で、お盆に迎えた先祖を供養する為に宮津湾に無数の燈籠が流され、水面を照らしながらゆらゆらと海を漂っていく幻想的な風景はこの街の風物詩。さらに、お祭りの最後には海上から色とりどりの花火が夜空へ打ち上がり、天橋立の影を背に彩られる燈籠と花火の競演に皆は目を奪われ、そして夏が終わる一片の寂しさ覚えるのである。この毎年の様に繰り返し見てきた光景を、あの年の私は純平と見た。只、いつもより増して寂しい気持ちを抱えていたのは、街を離れる事が決まっていたからだろうか。

きっと私達はヨット橋で待ち合わせをした後、花火がよく見える場所へ移動したのだろうが、その後の事はよく覚えておらず、私と純平は約一週間後に別れた。

「–––宮津産の鯛のカルパッチョと山菜とオリーブのサラダ。こちらは伊根産の鮪と朝採れ卵のユッケでございます。」

スタッフが運んで来てくれたシンプルな薄い水色の器に彩られた料理はどれも色鮮やかで、燈籠と花火の競演を思わせた。更に純平が、食材について補足を始める。

「この辺の海は結構色んな種類の魚が獲れるんや。これは最近宮津で育て始めている地元のオリーブ。鮪は伊根で獲れるって最近迄俺も知らんかったんやけど、ちょっと独特のクセがあって。口に合えばええけどな。」

「へえ、伊根でも鮪が揚がるんだね。知らなかったなあ。ていうか、ここに住んでたのに知らない事だらけ(笑)。」

私は、彼の解説の中で一番興味が湧いた伊根の鮪を、卵と混ぜる前に一口摘んで食べた。正直、舌は肥えてはいないけど、何度か社長に連れられて行った都内の寿司屋の鮪のそれとは明らかに違う味わいだった。瑞々しさよりも、鮪の味がぎゅっと凝縮されていて独特の濃厚さを覚える。

「卵と一緒に食べた方がええよ。卵は色は黄色いけど、結構あっさりめな感じ。

丁寧に食べ方を説いてくれる純平の口振りからは、何処と無く地元への愛情を感じる。同時に、私を「東京から来たゲスト」と捉えている。幼い頃、家の食卓に魚が並ぶ事なんて当たり前の日常だった。でも、何の魚を食べていたかなんて、覚えていないもんなあ。

「後で、栗田で揚がった烏賊のイカ墨パスタを頼もうと思うけど、食べれるか?」

「もちろん。」

大人になった彼との間にある、贅沢できっと懐かしい味のするキュイジーヌ。薄暗い照明。適度なボリュームで流れるアシッドジャズ。引き続き静かなディナーを楽しむ老夫婦。そして、ほろ苦い「HOMECOMING」。最後に、偶然の再会にも関わらず、最大限のもてなしをしてくれた純平への感謝の気持ちが、店内を模っていた。

「–––それで、『彼』にはもう会ったのか?」

唐突に発した純平の顔を見て、私の脳は狼狽した。

6

フリーズする私を、純平は目線を逸らさずじっと見つめている。三、四回、心臓の鼓動が聞こえる程の間の静寂があって、アシッドジャズも耳に届かなくなって、私は漸く口を開いた。

「––––––彼。…って?」

「やっぱりな。覚えてへんねんや。」

「ちょっと…。どういう意味?ぶっちゃけ覚えてなくて–––。」

「なんとなく、そうやと思ったわ。」

「…私、純平と付き合ったのが初めてやし。」

十年振りに宮津弁が出た私になのか、他に理由があったからなのか。彼は声を出して笑った。この落ち着いた空間には少し不似合いな程。その姿を見て、私は「打ち明けよう」と決心がついた。

「実は十年前の宮津にいた自分から、メッセージが届いたの。信じてくれる?」

彼は笑い声を抑え、もう一度、笑いそうになるのを堪える素振りをして、私を見た。

「いや、何かそういうのもナギコらしいわ。それで宮津へ来たんやな。」

「うん。」

二日前に自分宛てのメッセージを見つけた事。「彼」という文字が書かれていた事。「昔の私に会いに来て欲しい」と言われた事。私は初めて他人に全てを打ち明けた。立て続けに、その「彼」は目の前の彼では無い気がしている事も正直に。純平は、先程とは違う感じで、くすくす、といった感じで笑い、また私を見て言った。

「そうか。そら十年も前やもんな。お互い多感な時期やったやろうし。実際、俺も今思えばナギコらしいと思うけど、あの時の俺には到底理解できんかったで。」

「本当に覚えてないの。宮津に来たらきっと直ぐに思い出すと思ってたんだけど、今の今迄さっぱりで…。ちょっと、純平に偶然会った事も重なって、正直自分の記憶がどうなってるのか分かんなくて–––。」

狼狽える私を見て、彼もまた少し眉間に皺を寄せて腕を組み、思案している様だった。私の返答が、何かしら彼を悩ませてしまった事に気がつき(言わない方が良かったのでは。折角の再会のひとときが)と、後悔した事すら悟らせてしまったのかもしれない。最悪だ–––。

「–––ええよ。明日連れて行ったるわ。」

予想外の展開に私は更に混乱した筈なのだが、不思議と再び耳にアシッドジャズの音が聴こえ出した。耳を澄ませば、それは「インコグニート」というバンドの「1975」という私のお気に入りの曲だった。通勤時にもたまに聞いている。–––等という、全く今の話題とは無関係な事を態々思い出すあたり、やはり私の思考は無秩序になってしまっていたのだろう。(連れて行ってやる。…一体何処へ?)という返答すら怖く感じ、私は何も言わずに居た。すると、純平は角度を変えた質問を投げてきた。私が答え易い様に、か?

「明日はどうするんや?」

「…特に決めてなくて。でも折角だから明日の朝もう一度文殊に来て、ビューランドから天橋立でも眺めてみようかな。」

イカ墨パスタの烏賊をフォークで突いていた彼の手が、凍りついて動かなくなった。もう何が何だかさっぱり解らない。その手を不安そうに見つめていた私の眼が、ゆっくりと純平の顔へと移る。彼は穏やかに、こちらを見つめていた。余程、気不味そうな顔をしていたのだろうか。まるで思春期の子供をたしなめる父親の様に、こう呟いた。

「俺はそっちじゃないと思うねん。」

「…そっちじゃないって、一体どういう事?」

「いや、だから–––。…まあええわ。明日、十時チェックアウトやから鍵を貰いに行くついでに連れてったる。」

「天橋立に?」

「そうや。」

「さっきの私の話は?」

「『彼』やろ?」

「うん。」

「分かってるよ。一緒に来たら多分思い出すわ。」

決して、私を揶揄っている様な口振りでは無い。もとより、宮津に来てから自分独りでは何の手掛かりも得られて無かったのだ。それをくれた相手が純平だった事は最早、幸か不幸か解らないのだが、私はもう明日を委ねる事にした。「分かった。」とはっきり返事をすると、彼は頷きまた烏賊を突こうと手を動かし始めた。その手につられる様に、私もフォークを取り墨色のパスタを口に運んだ。噛むと、あの夏に感じた宮津の潮風の匂いが、記憶の中に蘇った気がした。

7

十二月三十日、朝早くに起きた私は水溜りの残る宮津の街へ散歩に出かけた。空は曇天だが風も無く、凍てつく寒さは感じない。時折遠くを飛ぶ鳥の鳴き声が聞こえる程静かだ。宿の前の道から細い路地を通って、海の方へ。その途中で真っ白な猫が、民家の勝手口の隙間から顔を出し、私を一瞥して水溜りを避ける様にさっと軽快に飛んで横切っていった。姿の消えた猫を目で追いながら歩いているうち、いつの間にか視界が開け、大通りに出た。横断歩道を渡ると、もうすぐ目の前には宮津の海が広がる–––。

昨夜、私を取り巻いていた喩え難いもやもやは、勝手なもので暖房の効いた暖かい寝室の布団の中でぐっすりと眠り、目が覚めて雲間から差した朝日の光を見たら、すっかり霧散していた。いや、純平に今日の行き先を委ねて「分かった」と返事をした時から、肩の荷を少し下ろせたのかもしれない。だからと言って彼に何かを背負わせるつもりでも無いのだが、東京から独り抱えていたあのメッセージを、その答えを知っているだろう人に共有出来た事が大きかった。

私は、島崎公園を抜けて海沿いの遊歩道へと向かった。足取りは軽く、割と大きなストライドで。ジョギングをするお爺さんとすれ違う時、「お早う」と言われ、私も毎朝この公園を歩いているかの様に「お早うございます」と応えた。程無く、遊歩道の先に広がる紺碧の海面が見え始め、私は一度手摺に腕を掛け海の間際から景色を眺めた後、振り返って見つけた石のベンチに腰を掛け、再び海を眺める事にした。遊歩道を横切る自転車のタイヤが地面に擦れる音、公園で朝のモーニングルーティーンをこなす人達の息遣い。さざ波さえ立たぬ音の無い海。静かだ。東京で生活していた頃には決して感じる事の無い静謐な朝だった。落ち着いた心で昔の記憶を呼び戻すには、十分過ぎる程。

まだ小学校低学年の頃。この場所から、間違い無く祖母と手を繋いで海に浮かぶ燈籠を見ていた事。高学年になり、間違い無く友人三人と一緒に花火を見た後にたまたま出くわした男子達とのおしゃべりが長くなり、帰宅して母に酷く叱られた事。中学生になり部活の練習で遅くなる事が多くなったら門限が緩くなって、たまに嘘をついてミップルで遊んでいたらご近所の小母さんに見られていてやはり怒られた事。怒られたと言えば、高校の直ぐ裏にある金引の滝は昼休みに学校を抜け出して水遊びが出来る秘密の避暑地で、五時間目の歴史の授業をすっぽかして六時間目の数学の先生に見つかり、職員室に連れて行かれた事–––。(怒られた思い出ばっかり、なんで?)と、少し首を傾げながら公園の時計に目をやると、午前八時を過ぎていた。純平は十時に迎えに来る。我に返り、宿へ戻る為に海を背に歩き出そうとした時、ふと気になって、もう一度海を眺めた。宮津湾のその先に、背景の鼓ヶ岳と重なって捉えられていなかった天橋立を見た。その瞬間、何故か私の鼓動がドクンと音を立て高鳴ったのだ。

「お早う。どうや、なんか思い出したか?」

私を宿まで迎えに来た純平は、顔を見るなり尋ねて来た。「お早う」と私は返し、その質問には答えず昨夜の夕食の御礼を言い、鍵を手渡し、行き先を未だ知らせてくれない彼の車に乗り込んだ。彼は宿の戸締りをした後、どこかへ電話をかけ、終わる迄は車に乗り込んで来なかった。私の為に態々、仕事の調整をしてくれたのだろうか。漸く運転席に座った彼に「仕事は大丈夫?」と聞くと「大丈夫」とだけ言い、エンジンが掛かった車は再び文殊の方へと走り出した。私はと言えば、別に今日帰るつもりにしていた訳でも無かった為、携帯電話の地図アプリを開けて(さっき思い出した金引の滝や中学校の校舎、後は教会にでも今日か、時間が無ければ明日巡ってみようか)と位置の確認をしながら助手席に座っていた。やがて昨晩居た文殊地区の、今はシャッターが下りているイタリアンの店の前を通り過ぎた時、私は彼の質問に答えた。

「今朝になって思い出した事は色々あったけど、これから連れて行って貰う場所の事はさっぱり。天橋立に行くんでしょ?もう通り過ぎちゃったけど–––。」

その返答を聞いた彼の方が今度は暫く何も言う事は無く、車はそのまま北へ、隣町の与謝野町の方へと進んでいった。運転席側の窓の外には、阿蘇海が広がっていた。阿蘇海は、天橋立によって宮津湾が仕切られた「内海」である。その海面は宮津湾よりも静かで、天橋立に沿って生い茂る松林の影が日の光の加減で鏡の様に映っているのが見えた。

「–––綺麗。」

無意識に呟いてしまった時、純平は少し驚いた様な表情で私を見た。「何?」と聞くと、また前を向いて「綺麗やろ」とだけ言い、言葉が続く事はなかった。彼は一体、何を隠しているのか。いや、私は一体、何を忘れているのだろう。

8

宮津市というのは、少し歪な形をしている。隣町の与謝野町から更に北へ向かうと、再び宮津市になる。一見、飛地の様にも思えるが、市の北側と南側は天橋立で繋がっている為、陸続きである。昨夜、純平から教わった雪の中に佇む未だ見ぬクラフトビール工房も、北部の山間に位置している。だが、彼の車はそのかなり手前の海沿いのカーブ付近でスピードを緩め、石造りの大きな鳥居を潜り、その先の参詣者用の駐車場で止まった。私はその神社の存在を覚えてはいなかったが、確かに幼い頃から何度か、遠くの親戚が訪ねて来た時の観光巡りにくっついて訪れた記憶があった。「元伊勢籠神社」は、名前の通り「三重県の伊勢神宮の『元』になった」という意味であり、天橋立に伝わる神話に関連した歴史を持つとても古い神社だ。実際、籠神社と伊勢神宮でしか見られない建築や玉座が存在するらしい(車を降りてから聞いた純平の解説によるもの)。

私達は改めて鳥居の前で一礼し、境内へと歩みを進めた。冬の雨上がりの朝、神聖な場所で吸い込む空気は一層澄み切っている様に感じられた。まばらに観光客らしき人々が往来しているものの、聞こえるのは奥の山から届いてくる鳥の囀りと、時折参拝者が鳴らす社頭の鈴の音、そして遠くで神職らしき若い男性が掃く箒の音のみだった。

二人で参拝を済ませた後、境内の脇道の方へ向かった純平に対して「ねえ、どこへ行くの?」と、朝から敢えて投げかけ無かった質問をぶつけた。彼は歩みを止めずに振り返り指を上に指して「山の上や。行ったやろ?十年前」と答えた。彼の後をついて行きながら、遠い記憶を手繰り寄せながら、暫くの間、歩いた。すると、立ち並ぶ商店や土産店の先にケーブルカー乗り場が現れ、漸く私は彼に言った。

「–––来た。」

「思い出したか?」

「–––うん。」

私の頭の中は未だ不確かなままで、彼と来た事実のみが思い出された。しかし、切符売り場へと向かう彼の後ろ姿は、十年前にも見た背中の様にも見えた。やがて切符を手渡してきた彼は、虚な私を見透かして「まあ、登ったら全部思い出すやろ」と言い、私達は丁度到着したケーブルカーに乗り込んだ。

ケーブルカーがぐんぐんと山を登っていく最中、決して景色を見ない様にしていたのは、私の幼い頃からの癖だった。頂上から眺めた時の感動が薄まってしまうから。今も私は山の斜面が見える側の席に座り、それを察していたのか、純平は自然と反対側の席に座った。側面の窓を見ると、スキー場にある様な一人乗りのリフトで山頂を目指す観光客の姿がある。私から数メートル程先、ケーブルカーとほぼ同じスピードで登って行く一台のリフトには、赤い服を着た小学生くらいの女の子が、ちょっと不安そうに、リフトに捕まりながら景色を確かめようと振り返っているのが見えた。ケーブルカーの車内には私達と二組の観光者。その彼らの為に、天橋立の歴史を紹介するアナウンスが流れている。昨日イタリアンを食べた文殊地区にも同様のケーブルとリフトがあり、私にとって馴染みがあったのは、頂上に小さな遊園地があって何度か家族で訪れた事のあるそちらだった。傘松公園という天橋立の北側に位置するこの展望台を訪れたのはきっとほんの数回。そのうちの一回は、純平と登った、私が引っ越す前日の事だ。

けれども–––。その記憶と同時に、脳裏には二人では無く、独りで頂上から景色を眺めた記憶が蘇るのだ。(おかしい)と心で呟きながら、だんだん近づいて来る頂上の笠松駅の駅舎をじっと見つめ、純平は私からは未だ見えてない反対側の景色をじっと見つめていた。

ケーブルカーの扉が開いた時、「まだ見るなよ」と彼は釘を刺した。彼に言われなくても、勿論そのつもりなのだが、肝心の「答え」について未だ触れられない事に私は訝しさを隠しきれず、返事もせずにケーブルカーを降り、足早に天橋立を見ようと展望台へと向かった。–––そして私は、記憶という名の雷に打たれたのである。

「–––『彼』って、これやろ?」

数十秒程、私は立ち尽くしていたのかもしれない。純平の声が隣でして、それまで手当たり次第に飛び出して収集がつかない程頭の中を暴れ回っていた、忘れていた幾つもの感情や情景の断片達が、ぴたと動きを止め、重力に逆らわず落ちてゆく大量の書類の様に、はらはらと揺らぎながら「記憶の床」の様な場所へと定着して行く感じがした。十五歳の夏、私はここへ二度訪れた。二度目は純平と。そして一度目はその一週間前、純平と燈籠流しの花火を見た日の朝の事だ。

私は幼い頃から天橋立を山の上から眺めるのが好きだった。しかし、子供が独りで行ける場所では無く、家族に連れられて来なければならなかった。そしていつも訪れるのは家から近い、遊園地がある天橋立ビューランドの方だった。特に、母親と一緒にサイクルカーに乗って、木々や建物に遮られる事の無い絶景を楽しみに、一生懸命ペダルを漕いでいた。当然、天橋立の名物である自分の股の間から天橋立を覗き込む「股のぞき」も、訪れる度に何度もやっていただろう。(…誰がこんな事を思いついたんだろう)と、小学校四年生になった私は、逆さまの天橋立を眺めながら思い、それ以降は股のぞきをしなくなった事も思い出した。只、中学生になっても、高校に入学してからも、私は事ある毎に天橋立を眺めに来ていた。地元に住んでいる人程珍しがらない景色なので「天橋立行こうよ」と言うと「また?」と友達に呆れられたものだ。

やがて千葉へ引っ越す事が決まり、私は純平にどうやってその事実を伝えようか、夏休みに入ってずっと考え続けたままだった。十五歳の私にとって、生まれ育った街を離れるというまるで実感の湧かない少し先の未来を受け止めきれぬまま、時間だけが過ぎていた。そして、暫く会っていなかった純平と会う燈籠流しの日。激しい雨の音で早朝に目覚めた私は部屋のカーテンを開け天気を確認した。不思議なもので、燈籠流しの日は決まって午前中に雨が降る。しかし、午後になるとその雨雲は過ぎ去り、夏の太陽で気温がぐんぐんと上がり、湿ったアスファルトが熱せられて街中に逃げ水が現れる。(今年もそうなのだろうか)と、軒先の雨樋からぽつぽつと滴る水を数えながら、唐突に私はやり残していた事を思い出した。それは、「天橋立を反対側から見る」というものだった。「逆さま」ではなく、いつものビューランドとは反対側の、傘松公園から見た姿が定かでなかったからだ。

雨が止んだ午前十時。私は自転車に乗って傘松公園を目指した。宮津駅付近の踏切を渡り、ミサが行われていただろう教会を通り過ぎ、玩具店のある本通りを左折し、いつも通っているミップルには目もくれず、側を走る電車に追い抜かれながら海沿いの道を夢中で天橋立の方へと漕いだ。やがて、観光客で溢れる文殊地区の廻旋橋という観光名所で初めて自転車を止めた。観光船を通す為に橋が丁度回転して通れなくなっていた。その様子を一目見ようと、大勢の人々が周囲には集っていた。その中で独り、息を弾ませて橋が元通りになるのを待っている私は明らかに場違いだっただろう。数分後、開通した橋へ颯爽と漕ぎ出し、天橋立の中へと続く松並木の下を、キラキラ輝く宮津湾と阿蘇海の両方の光を浴びながら走った。ケーブルカー乗り場に辿り着いた私は確か、自動販売機で水を買って一気に半分近く飲み干し、リフトを選んで山頂を目指した筈だ。汗をかいたTシャツに山から吹き下ろす風が当たって、ひんやり冷たくて気持ちが良かった。やはり、展望台に着くまで振り返るまいと心に決めながら。

そして展望台から、いつもとは正反対の場所から天橋立を眺めた時、十五歳の私もまた雨が止んだ筈の青空の下で「雷」に打たれたのだ。

いつもは天橋立の右側に見えていた宮津湾は左側にあって、とても穏やかで薄い水色をしていた。反対側の阿蘇海はそれ以上に静かで、白くて、大きな鏡が街の真ん中に置かれている様だった。そしてその中央を、鴎を引き連れた遊覧船が通り、航跡波が立ち、そこに日光が当たり、勿忘草の色のベルベットの様な姿に変わっていく。その様子に先ず目を奪われた後、さっき自転車で走り抜けて来た天橋立を見た。その時の私は何故か、天橋立が静謐の水の上に横たわり眠る巨大な生物のように思えた。(その体内を私は通ってきたのか)と、普段は思いもしない発想が生まれ、心がゾクゾクと震えた。そして次の瞬間、(私は純平よりも、今、目の前に映る「生物」の方が好きだ)と、思った–––。

9

午前十一時。恐らく、あの時の私が見た「生物」の姿が、同じ様な日の光を浴び、全くその形を変える事無く、海に横たわっていた。そして、十年前と同じ様に心がゾクゾクと震える感覚を覚えると共に、私は確信した。十五歳の自分が「彼」と呼んだ物の正体を。溢れ出して来るあの日の記憶は最早、頭の中では収まりきらず、涙になってじわりと目頭を濡らしていた。魔法を掛けられた如く動けなくなってしまった私を、純平は何も言わずずっと見守っていた。燈籠流しの一週間後、二度目に純平とここへ来た時、突然の別れを切り出されて動けなくなったのは彼の方だった。

「あなたより好きな物が出来た。ここから見るあの天橋立。静かで雄々しくて壮大で、心の震えが止まらなかった。」

彼に告げただろう言葉を思い出し、私は口にしていた。きっと昨日思い出していれば、全く理解が出来ない感情だ。しかし、今は腑に落ちる。だからこそ初めて、私の中の一番奥底の記憶から浮き上がって来た台詞だろう。

「そうや。ほんまに理解が出来んくて、その上、関東へ行く事を聞かされて。その後だいぶ引きずったわ。」

「–––本当に、意味が分からないよね…。ごめん。でも…。」

「何を今更(笑)。でも、あの時のナギコの目は覚えてて、何て言うか、生き生きしとった。それも意味分からんけどな。天橋立に負ける奴って、どういう事なん。ついこの間まで二人で楽しく花火観とったやん。…とは思ったけど、ナギコはしょうもない嘘をつく子やなかったし、あの時はほんまにそう思ったんやろ。結局、何故か俺も最後は無理やり納得して『先帰る』て言うて、ここに置いて帰ったけどな。」

彼と会ったのは、それが最後ではない。引っ越す前日も、当日も、私達は宮津駅で会い、何時間も話をしていた。しかし、その時にはもう恋人では無く「憧れだった先輩」の様な感覚で彼を捉えていた様に思う。彼には相当の葛藤があったのかもしれないが、推し図る器量が十代の私には無かったのだ。

「–––で、『彼』はどうだ。」

と改めて尋ねられ、私は素直に「綺麗」と答えた。相変わらず生物の様だと感じる心がみるみる蘇ってくる。人では無く、建物や構造物等の物に心や温もりを感じ愛情を抱く「対物性愛」という志向の女性が主人公のドキュメンタリー映画を観た事があるが、心が幼かった私がそんな物を知る由も無く、今思えば殆どそれに近い感覚で心を奪われたのかもしれない。この地から離れてしまう寂しさ、純平と別れなければならない辛さ、想像もつかぬ新しい生活への不安。そうした様々な私の中の感情を、包み込んでくれるかの様に只、私の目の前に「彼」は居て、今にも泣き出しそうだった私を見守ってくれていると、あの時、感じたのだ。

「まあ、昨夜『お互い多感な時期やった』て言うたやろ?ナギコの気持ちを全部理解は出来んけど、ほんの少しだけ、何と無く、今なら分かる気もする。多分。」

彼なりに、大人になった私への配慮の言葉だったのだろう。ここへ来て初めて彼の顔を真っ直ぐ見て「ありがとう」と言った。すると、

「悪いけど、昼から仕事に戻らんとあかん。もう少しここに居たいやろ?だから十年前と同じように、置いて帰るわ(笑)。」

と、爽やかに十年越しの嫌味を返され、私も笑って「うん、そうして(笑)」と言った。これが純平との最後の別れなのでは無いのだから。水溜りを避けながら手を振り去っていく彼にもう一度「ありがとう」とお礼を言いながら見送った私は、再び「彼」の方を振り返った。

–––そうだ。十年前も彼が去った後、独りで「彼」を暫く眺めていて、喉が渇いて、ケーブルカーの駅の方へ一度戻って自動販売機で飲み物を買おうとした時、偶然「デジタルタイムカプセル」と書かれたチラシを目にしたのだ。

『未来の自分へ向けてメッセージを送ろう』

という説明を見て、私は携帯電話を取り出しふわふわとした気持ちで適当に送信年月を設定し、大人になっているだろう未来の私に向けて、こう綴ったのだった。

「今日も天橋立は、とても美しい。でも、彼に会えるのは今日で最後。この気持ちをいつか忘れてしまう未来の私へ。このメッセージを読んだら、昔の私に会いに来て下さい。」

※この小説は、海の京都(宮津市・京丹後市・舞鶴市)の実証実験「海色タイムカプセル」サービスの一環として制作されたものです。

photo by Makiko Takemura